Come Israele gestisce le risorse idriche: parte 2

Analisi di David Elber

Nella parte precedente sul tema dell’acqua e del modo in cui Israele gestisce le risorse idriche, è stato sottolineato come Israele con innovazione, ricerca e riciclaggio dell’acqua sia riuscito a superare la crisi idrica che nell’ultimo quindicennio ha investito tutto il Medio Oriente. Questa crisi è stata una causa indiretta delle rivolte e dei problemi politici che hanno interessato diversi paesi della regione: ad iniziare dalla Siria, ma che ha colpito anche l’Iraq e l’Iran per citare i paesi più grandi e popolati. Israele ancora una volta grazie alla sua innovazione anche in campo idrico è rimasto fuori dalle turbolenze politiche regionali e risulta essere, sempre più, come uno dei Paesi più stabili e sicuri dell’intera area mediorientale. In questa seconda parte, dopo aver visto gli aspetti tecnici e innovativi affrontati nel precedente, verranno affrontati quelli storico-politici.

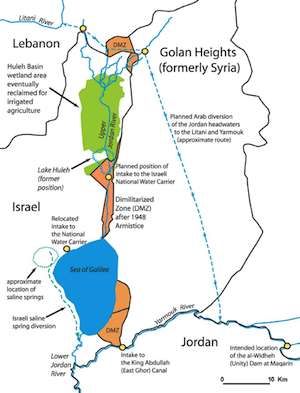

Già in passato – a partire dalla metà degli anni Sessanta – gli arabi tentarono di sottrarre le risorse idriche allo Stato ebraico e non viceversa. I casi più importanti si verificarono con Libano e Siria. Nel 1964, il fiume Hashbani, un affluente del Giordano in territorio libanese fu fatto oggetto di un progetto della Lega araba per deviarne il corso per congiungerlo con il fiume Banias in territorio siriano così da ridurre drammaticamente le risorse idriche di Israele. Questo progetto fu bloccato da Israele che minacciò un intervento armato se fosse stato compiuto.

Un altro progetto portato avanti dagli arabi – sotto la supervisione egiziana – fu quello di deviare le acque del fiume Yarmuk nel suo tratto siriano per mettere in crisi l’approvvigionamento idrico israeliano. Ci furono scontri armati anche pesanti tra Israele e Siria tra il 1964 e il 1965 a causa di questo tentativo di deviazione del fiume. Alla fine la Siria desistette dal portare avanti il progetto di fronte alla forte reazione israeliana. Questa però è una delle radici che portarono alla guerra dei Sei Giorni sotto la regia egiziana (sia il progetto in Libano che quello siriano era supervisionato dagli egiziani). Va, inoltre, evidenziato come le attività di sbarramento o di deviazione delle acque tra Stati confinanti, se non concordata tra le parti, sono una violazione del diritto internazionale. Oggi il controllo delle alture del Golan riveste una grande importanza, oltre che dal punto di vista militare, anche per la gestione delle fonti idriche. Infatti, l’area del Golan è il punto di confluenza di quasi un terzo delle risorse idriche israeliane. Pensare di rinunciare alle alture senza un trattato di pace e di cogestione delle fonti idriche, con la Siria, sarebbe un pericolo mortale per Israele.

Anche più di recente si è riproposto il problema dell’acqua tra Libano e Israele. Risale a una ventina di anni fa, la decisione libanese di deviare le acque del fiume Wazzani, arrivando a sottrarre da 3,5 mmc fino a 11 mmc d’acqua all’anno al lago di Tiberiade. Questo progetto ha minacciato seriamente la stabilità al confine israelo-libanese. Si trattò di un’azione che poteva creare un precedente per futuri tentativi di bloccare le risorse idriche israeliane, soprattutto dopo che Israele – ottemperando alla risoluzione 425 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU aveva ritirato le proprie forze dal Libano meridionale. La diplomazia europea si mosse per disinnescare il potenziale conflitto con il proprio rappresentante a Beirut Patrick Renauld. Per ora il progetto è stato ridimensionato rispetto a quello iniziale. Ma se Israele non avesse dedicato risorse e tecnologia a favore della desalinizzazione delle acque questo sarebbe stato un vero e proprio casus belli, come succede in altre parti del mondo.

L’importanza dell’acqua e la sua gestione sono componenti fondamentali sia del trattato di pace siglato con la Giordania nell’ottobre del 1994 sia degli accordi di Oslo (nello specifico Oslo II del settembre 1995) siglati con l’Autorità Palestinese.

Con il trattato di pace, Israele e Giordania decisero, tra le altre cose, anche la riallocazione delle acque dei fiumi Yarmuk e Giordano.

Proprio per voler indicare l’importanza che le parti attribuivano al problema delle fonti idriche, già nel preambolo del trattato di pace vi è un riferimento alle disposizioni delle questioni idriche che vengono subito dopo quelle riguardanti i confini internazionali e la sicurezza tra i due Paesi. Le disposizioni vere e proprie si trovano negli allegati “sull’acqua e sull’ambiente” (allegati II e IV). I principali temi riguardanti l’acqua e le fondi idriche si trovano nell’articolo VI del trattato, denominato “acqua”, e dettagliato successivamente nell’allegato II.

Così ad esempio, nel comma II dell’art. VI entrambe le parti riconoscono che “l’acqua potrebbe essere motivo di cooperazione” e, contestualmente, si impegnano a “non recare danno in alcun modo alle risorse idriche dell’altra parte attraverso i propri progetti di sviluppo idrico”. Questa cooperazione, ovviamente, riguarda tutti gli aspetti dello sfruttamento e dello sviluppo idrico, con esplicito riferimento al trasferimento di acque transfrontaliere, implica altresì l’impegno alla prevenzione dell’inquinamento, alla minimizzazione degli sprechi, come anche allo svolgimento di ricerche comuni e allo scambio di informazioni.

Mentre la maggior parte delle disposizioni del trattato sono di carattere generale, è l’Allegato II a contenere le vere e proprie indicazioni per la suddivisione delle risorse idriche sopra citate. Dall’art. I al IV dell’allegato II troviamo infatti le indicazioni per la distribuzione delle acque dello Yarmuk e del Giordano, le possibilità di immagazzinamento e deviazione, la protezione della qualità delle acque di superficie nella valle dell’Aravà. In ultimo, l’art. VII prevede l’istituzione di un Comitato comune per l’acqua al fine di provvedere alle disposizioni dell’Allegato.

Va sottolineato che questo trattato bilaterale ha così fruttato alla Giordania un accrescimento idrico di circa il 7% fin dall’immediato. Per di più, la Giordania, a margine del trattato, ha ottenuto degli scambi d’acqua interstagionali, cioè “l’immagazzinamento” nel lago di Tiberiade di una parte delle acque dello Yarmuk spettanti alla Giordania, durante la stagione invernale avendone grande beneficio per il periodo estivo. Il 10 novembre 1997, inoltre, è stato raggiunto un ulteriore accordo tra i due Paesi, il Jordan Plan Development, che prevede tra l’altro anche la costruzione di comuni impianti di desalinizzazione.

Un altro significativo esempio di cooperazione israelo-giordana ci viene offerto dal progetto per la creazione di un canale Mar Rosso-Mar Morto. La realizzazione di questo progetto permetterà di immettere nel Mar Morto 1,8 miliardi di metri cubi d’acqua all’anno dal Golfo di Aqaba/Eilat. La costruzione del canale, che correrà da sud verso nord per 180 km attraverso condotte e tunnel prevalentemente in territorio giordano, ma a ridosso del confine fra i due Paesi, avrà un costo iniziale di un miliardo di dollari, coperto dalla Banca Mondiale. Altri 3-4 miliardi saranno necessari per costruire impianti di desalinizzazione in grado di produrre 850 mmc d’acqua dolce all’anno. Due terzi di quest’acqua serviranno la Giordania , il rimanente verrà suddiviso tra Israele e i territori amministrati dai palestinesi.