Omaggio a Bob Dylan

Commento di Diego Gabutti

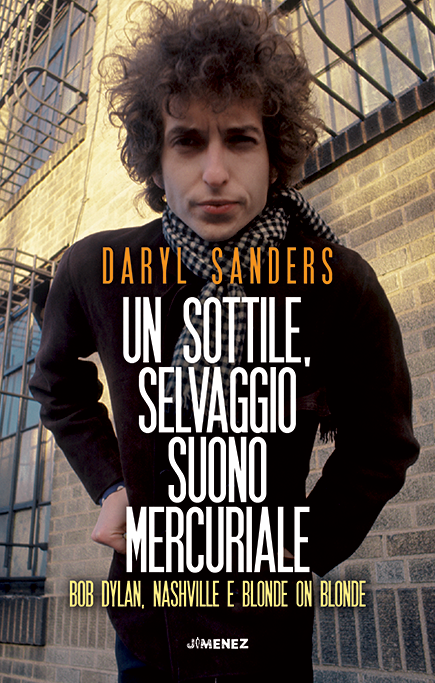

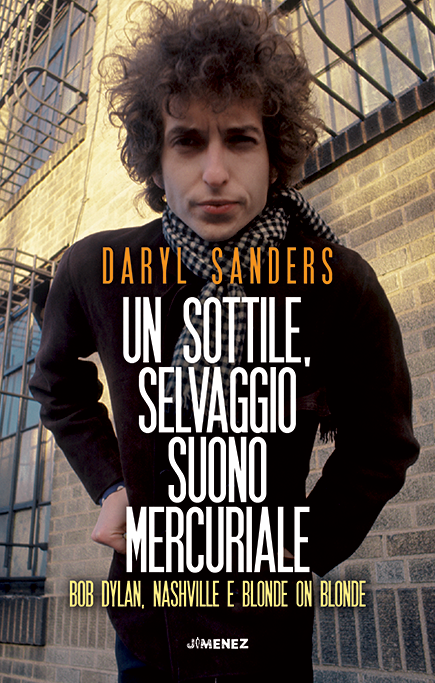

Daryl Sanders, Un sottile, selvaggio suono mercuriale. Bob Dylan, Nashville e Blonde on Blonde, Jimenez ed.

Th.W. Adorno, che all’Università di Francoforte alternava un corso su Kant a un corso su Hegel, diceva che quando parlava di Hegel ai suoi studenti tifava per la Fenomenologia dello spirito e che era incantato dalla Critica della ragion pratica quando invece insegnava Kant. Cambiava filosofo preferito una volta per semestre. Idem nel ciclismo, dicevano Cochi e Renato: Bartali o Coppi, niente ex aequo, l’uno o l’altro, prendere o lasciare. Capita lo stesso anche nel rock’n’roll. Come decidere qual è l’album migliore di tutti i tempi? Sgt. Pepper’s dei Beatles oppure Blonde on Blonde di Bob Dylan? Quello che hai ascoltato per ultimo, direbbe Adorno. Autore d’Un sottile, selvaggio suono mercuriale, come lo stesso Dylan avrebbe in seguito definito il sound elettrico di Blonde on Blonde, Daryl Sanders non deve avere dubbi: il disco che Dylan registrò a Nashville nel 1966 è il numero uno. Effettivamente ha i suoi meriti: è il disco che contiene Just Like a Woman, Visions of Johanna, Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, I Want You, Absolutely Sweet Marie, Fourth Time Around. Ma è passato tanto tempo, più di cinquant’anni, un’era cosmica intera, e ogni magia si è spenta, tanto che si legge il lungo, movimentato saggio di Sanders, con i suoi brillanti aneddoti da dylanologo fissato e i suoi raffinati tecnicismi da rockomane, più volentieri di quanto non si riascolti il disco (un mix di melodie perfette e di versi perfettamente oscuri, che all’epoca suonavano metallici, affilati come lame di rasoio, e che oggi, due o tre giri di giostra più tardi, suonano astrusi e sdolcinati insieme). È il destino di tutte le avanguardie: invecchiare in fretta. Dei sixties non rimane granché. Qualche film, un paio di romanzi. Sergio Leone, i Peanuts, Ian Fleming. Ma chi vorrebbe farsi di nuovo due passi nella Swinging London dello struscio forever young? Chi vorrebbe rivedere Arancia meccanica e Blow Up? O Monica Vitti in Modesty Blaise, la bellissima che uccide? Qualcuno rimpiange Barbarella e il flower power? Restano i Beatles, come restano Mozart e Van Gogh. A Hard Day’s Night, Eleanor Rigby, Dear Prudence, Lady Madonna. Ma tutto il resto è confuso: rumori di fondo, modernariato, colori troppo accesi, suoni troppo acuti, che si ricordano vagamente, come persi in una nebbia alcolica. Nei sixties ci sono più cose che muoiono che cose che nascono. Tutto, in quel decennio, è agli sgoccioli: il liberalismo, John Ford, la famiglia, Alfred Hitchcock e Doris Day, la corsa spaziale, le buone scuole. Anche Dylan (che è Dylan) si perde nella nebbia. Con lui, svanisce nell’indistinto, dove tutto s’equivale e nulla lascia un segno duraturo, l’intera controcultura americana degli anni sessanta, compresa la generazione di poeti e romanzieri che hanno ispirato al cantastorie di Blonde on Blonde le sue canzoni, il clima che le anima, il linguaggio che le sostiene.

Chi legge ancora Allen Ginsberg o Jack Kerouac? Di Ginsberg, se sopravvive qualcosa, non è il narcisismo di Urlo, con la sua sfiorita retorica bohémienne delle «best minds of my generation», ma il patetismo di Kaddish, il commovente poema in memoria della madre morta, che si finisce di leggere tirando su col naso e con i lucciconi agli occhi (ma anche Senza famiglia e Il piccolo Lord, per non parlare delle Due orfanelle sono opere strazianti, da commuoversi fino alle lacrime, senza che però a nessuno venga in mente di dichiararle immortali). Di Kerouac si può forse rileggere Il Dottor Sax, ma solo perché non è un libro narcisista che celebra gli eroi della beat generation e perché parla di tutt’altro, di un’infanzia tra Mark Twain e Stephen King, di fumetti, di supereroi della radio, d’incubi e di sogni. Di William Burroughs, infine, che aveva l’aria d’essere l’autore più solido della sua generazione, non resta (spiace dirlo) assolutamente nulla: le foto in cui appare armato di fucile o mentre impugna una pistola a due mani, un paio di incipit e di battute memorabili, i titoli (ma non il contenuto, quale che fosse) dei suoi libri. Bob Dylan – il Bob Dylan di Blonde on Blonde, il Bob Dylan iconico della controcultura – è una di queste figure, velate dal tempo che passa, che s’intravedono sempre più remote sullo sfondo del Novecento americano. Joan Baez chi? Easy Rider quando? «In un momento tra Highway 61 e Blonde on Blonde», scrive il grande giornalista e critico musicale Lester Bangs, «s’era sparsa la voce che Dylan poteva essersi trasformato in (o poteva essere sempre stato) un orribile bullo che, guarda caso, era anche il cantautore più dotato della sua epoca, ma la gente fece spallucce perché, dopotutto, era Dylan» (Guida ragionevole al frastuono più atroce, Minimum Fax 2018).

Allora si facevano spallucce; oggi neanche quelle. Dylan dove? Dylan che cosa? Di recente, con una giacca di pelle a frange, come Davy Crockett nei vecchi telefilm che passavano in tv quando lui era bambino, l’autore di The Times They Are A Changin’ e di Like a Rolling Stone s’è messo a incidere e cantare le intramontabili canzoni di Frank Sinatra, The Voice. Sinatra, tra parentesi, è una di quelle icone americane che non si sono mai perdute nella nebbia. Dylan, strano a dirsi, sembra nato per cantare le sue melodie con voce roca e raspante (la voce di Mississippi, di Bye and Bye, di Things Have Changed). Dev’esserci da qualche parte una morale pop che spiega il miracolo di queste «cover» (ma guai a chiamarle così, Dylan le definisce «riscoperte»). Come dev’esserci da qualche parte una ragione che spiega il suo Premio Nobel e i due devoti docufilm che gli ha dedicato Martin Scorsese, un Vero Credente dylaniano.

Diego Gabutti

Già collaboratore del Giornale (di Indro Montanelli), di Sette (Corriere della Sera), e di numerose testate giornalistiche, corsivista e commentatore di Italia Oggi, direttore responsabile della rivista n+1 e, tra i suoi libri: "Un’avventura di Amedeo Bordiga" (Longanesi,1982), "C’era una volta in America, un saggio-intervista-romanzo sul cinema di Sergio Leone" (Rizzoli, 1984, e Milieu, 2015); "Millennium. Da Erik il Rosso al cyberspazio. Avventure filosofiche e letterarie degli ultimi dieci secoli" (Rubbettino, 2003). "Cospiratori e poeti, dalla Comune di Parigi al Maggio'68" (2018 Neri Pozza ed.)